突破的背后:一位科学家的“科学花园”养成记

亿万年前古地球,大气氧原子在氧化反应中悄然“锁”进石头。历尽艰难,成都理工大学李超教授团队抽丝剥茧,从上千块石头中将这些氧原子提取出来,2025年,他们将这一过程写进《自然》,首次揭开了古地球大气与海洋的协同氧化之谜。审稿人评价:“这项工作提供了迄今为止关于大气氧含量演化的最佳指标记录。”“该研究为当前大气氧化历史的认识树立了‘新标杆’,也必将在多个学科领域产生重要影响。”

论文首页

此篇论文是该团队时隔两年后发表的第二篇顶刊之作。据悉,李超教授团队于2023年在《Nature》上还发表了论文“Uncovering the Ediacaran phosphorus cycle”。

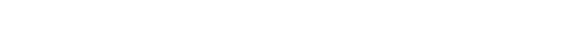

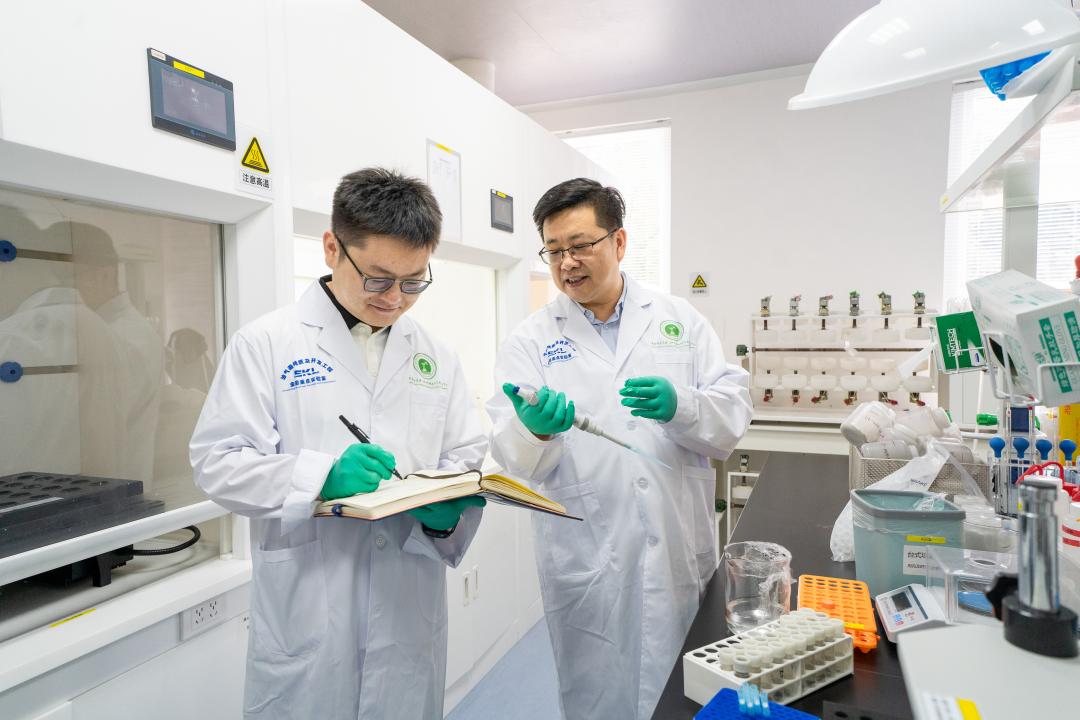

李超教授团队

灵感:科学家“侦探”的思维火花

长期以来,如何直接重建地球大气氧含量的地史演化一直是科学界超级难啃的“硬骨头”。传统研究依赖反映海洋氧化还原状态或者陆地风化这样的间接指标,如同“通过他人描述猜测样貌”,难以精确捕捉大气氧真实变化的全貌。2018年秋天的一个下午,在李超教授的办公室里,一场关于“如何看见数亿年前地球大气氧气”的讨论正热火朝天地进行。多年以后,这个场景还在论文第一作者王海洋老师(注:李超教授的博士毕业生,现为成都理工大学青年教师)的回忆里异常清晰:“当时李超老师与我和程猛老师(注:李超教授的博士毕业生)聚焦探讨一个老生常谈的问题:用什么办法可以更直接地看见数亿年前地球大气的氧气并实现定量?”

李超(右)正在指导王海洋(左)

这次讨论很快达成共识:如果继续在铁组分、微量元素等传统的海洋氧化还原指标上下功夫,那将几乎无法直接约束古大气的氧含量,因此寻找一个更直接、不易被局部过程干扰的指标去捕捉古代大气氧气的踪迹成为研究的迫切需要。

这场讨论成为研究的关键转折点。美国路易斯安那州立大学鲍惠铭教授(注:现南京大学教授)团队2008年发表的利用三氧同位素追踪古大气二氧化碳浓度的研究给了李超教授灵感。“他山之石,可以攻玉”。凭借对地球系统的深刻理解,李超教授产生了系列大胆猜想:大气氧的三氧同位素信号可以直接追踪大气二氧化碳浓度,理论上其更应该能直接追踪大气氧含量!这些信号会随氧化还原反应沉入海洋,被碳酸盐“锁”在石头中形成亿年“自然档案”,这样通过研究地史时期广泛沉积的碳酸盐岩就可以建立起连续的更直接的地球大气氧含量演化!沉积学家的深厚科学功底与侦探般的好奇心和敏锐直觉碰撞,李超教授成功找到解开地球大气氧化过程之谜的钥匙。

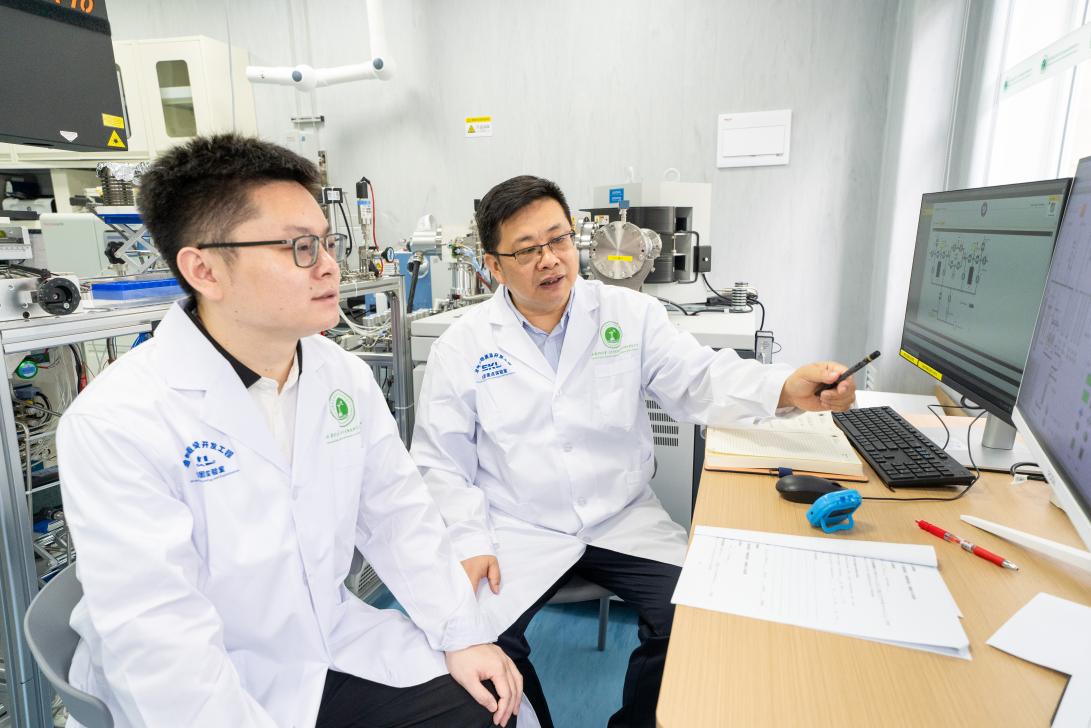

磨剑:1000多块石头中解码40亿年地球奥秘

这一科学猜想的验证,从一场跨越大洲的实验开始。最初,团队成员王海洋带着团队获得的岩石样品前往美国路易斯安那州立大学鲍惠铭教授实验室,利用那里先进的实验设备进行高精度分析。然而,研究起步并不顺利:无论依据前人研究猜测的最佳选择——岩石中弥散状的重晶石还是李超教授建议的碳酸盐结合态硫酸盐样品,均未检测到期望的三氧同位素负异常信号,这让团队情绪一度低落。但李超教授坚持“把研究进行到底”、“做完所有样品”,强调科学研究的严谨性与全面性。正是这种对数据的尊重和不弃微末的坚持,推动了后续研究取得关键进展。几个月后,关键地层碳酸盐结合态硫酸盐样品的三氧同位素数据陆续呈现出清晰的信号,如同亿年前的氧分子终于 “开口说话”,预期的碳酸盐结合态硫酸盐三氧同位素负异常信号成了最有力的证据,证实了猜想的正确性。

实验室分析

此后,团队开启了全球 “寻石” 之旅,累计收集 1000 多个石头样品,样品收集点主要来自中国的湖南、湖北、四川、云南、西藏、河南、辽宁、新疆等,部分样品还来自澳大利亚、美国和英国。这些来自不同大陆、远渡重洋的岩石样本及随后的科学分析,为研究提供了坚实而多样的数据基础。这些数据与多硫同位素指标深度融合,首次运用大气氧的直接地质记录构建起了一个覆盖 40 亿年地球氧化历程的完整框架。

通过整合多维度数据与生物地球化学模型的定量分析:团队首次明确地球大气氧含量在 4.1 亿年前持久性地达到现代水平,精准揭示了地球表层24 亿年至 4.1 亿年间长达 20 亿年的过渡性氧化历程。研究还进一步揭示了地球大气氧化与海洋氧化的“爱恨情仇”:在数亿年时间尺度上它们“相亲相爱”共同进步(即正相关演化),但在百万年时间尺度上它们却“相恨相杀”你死我活(即负相关演化)。更为重要的是,研究还表明早期地球海洋中可能存在一个超大型溶解有机碳库,其可能作为一个新的有机碳源为古老油气资源的形成提供物质基础,这为深层超深层油气勘探提供了崭新的思路。

这项研究最引人瞩目的成就之一,在于其实现了从单一异常现象的识别到全球性地球系统框架构建的跨越。由于证据坚实、方法先进、结论清晰,该研究成果仅历时半年就顺利通过国际顶尖期刊《自然》的同行评审,得以快速发表。

它不仅澄清了数十年来的学术争论,也为深入理解地球宜居环境的形成与演变提供了关键依据,成为该领域一项里程碑式的工作。同时,整个过程也彰显了以李超教授为代表的当代中国科研人员在国际地球科学前沿从跟踪走向引领的坚实步伐。

初心:好奇心与执念驱动的科学长征

这场以“探索地球奥秘、挺起中国科研脊梁”为内核的科学长征,起点藏在童年记忆里的戈壁滩。九岁的李超,曾对着比自己还高的石油勘探地震车无比好奇,调皮地爬上一人多高的车轮子。童年的时光,别的孩子在乐园里玩耍,他摩挲着戈壁滩上粗糙的岩石发呆;直到偶然听见“这里亿万年前曾是海洋”的科普传说,他忽然怔住:如今苍凉的戈壁竟藏着曾经波涛汹涌的海洋?这个“昔日是海、今日为滩“的景象,像一颗石子投进心湖,悄然泛出好奇的涟漪。多年后有人用“戈壁滩上长出一朵好奇的花”为他画像,他瞬间认可:这朵花渺小却坚韧,从童年戈壁破土,在岁月里默默扎根,既注解了他对科研的执念,更悄悄埋下“为中国科研争口气”的家国底色——这,正是科学长征最初的模样。

石头是无言的,但向科学极致的探索却是“有声”的。

这场科学长征,满是“未知的荆棘”与“跟跑的困境”。对李超教授而言,支撑他闯过难关的初心很纯粹——既是对古海洋、地球演化的好奇心,也是回国时暗下决心“中国人要从跟跑变领跑”的执念和呐喊。

这份迫切,藏着他国外7年的真切体会,那几年,李超心里总不是个滋味:那时外国人看中国科研,总带着几分轻视,而我们确实常陷入“拿来主义”的被动——技术要学别人的,理论要追别人的,连投稿都常遭冷遇。

“凭什么一直是老外领跑?”带着这份不甘,2011年回国后,他便将科学长征的核心方向锚定为“技术突破来驱动科学突破”——从前期碳酸盐结合态磷酸盐技术创新解密古海洋磷循环,到如今聚焦三氧同位素揭示地球20亿年过渡性氧化历程,每一步探索都朝着“让中国人领跑起来”的目标迈进。

这份初心,让他总能“走进”研究核心:为捕捉岩石中锁定亿万年的三氧同位素信号,他常感受自己身临其境,像一个氧原子——从远古大气飘落,与黄铁矿等硫化物反应形成硫酸盐,随着雨水汇入大海,再被碳酸盐捕获封存亿万年,直到被团队挖出解锁。每一步想象的背后,都是他想通过破解地球密码,为中国科研找到“领跑突破口”的迫切。

如今,这场科学长征已迈入“领跑”阶段:在早期地球环境演化领域,李超教授团队已是世界范围内的核心研究力量。更为可贵的是,团队下一步更将自己的研究与国家需求紧密绑定——以远古海洋中超大型溶解有机碳库研究为切入点,团队誓为我国深层超深层油气勘探贡献力量。每一步前行,都在兑现他科学长征的初心:既满足对地球奥秘的好奇,更让中国科研在世界舞台上拥有话语权。

培育:一朵“好奇花”的“科研花园梦”

李超教授有两个愿景:一是攀登科学高峰,在自己的赛道上,推动中国早期地球环境演化研究实现从跟跑到并跑、最终领跑世界的跨越;二是培养一批真正具有创新能力的青年科学家,让科研梦想得以延续。

“遇到能将老师想法付诸实践并发扬光大的学生,是导师最大的幸运。”李超常把这句话挂在嘴边。 在他看来,科研如愚公移山,需代代接力,没有 “千里马” 的伯乐不过是孤行者。为此,这位 “科研园丁” 格外重视青年人才的挖掘与培养。

“每一位有潜力的团队成员,我都会助力他们打造自己独特的研究领域”李超教授说。当年学生王海洋海外留学开展三氧同位素研究探索时,他不仅为王海洋争取国家公派经费,更自掏腰包补足相关研究费用,只为让学生建立自己的特色研究领域并开拓日后创新的视野。博士后Matt Dodd是来自英国伦敦大学学院的博士,不远万里加入李超教授团队。当时这位从事岩相学研究的青年学者正面临着向地球化学研究转型的挑战,李超教授受碳酸盐结合态硫酸盐技术的启发,帮助他锁定了碳酸盐结合态磷酸盐技术重建古海洋磷循环特色研究领域,并成功于2023年在《Nature》上解密了早期地球海洋独特的磷循环。

李超教授团队

这位“戈壁滩上长出的一朵好奇的花”始终怀揣着他的“科研花园梦”。他致力于打造一座科研花园,绝不让任何一朵科研花朵“枯萎”在起跑线上——让每个团队成员结合自己的特长,绽放自己独特的花朵:你擅长同位素分析就当玫瑰,他精于模型计算就做百合,大家在各自领域开花结果。

写在最后

李超教授团队成果再次登顶顶刊,对成都理工大学而言:既彰显了学校强劲的科研实力,也为学校进一步吸引顶尖科研人才、提升国际学术影响力注入了强劲动力。学校的支持始终是团队前行的重要基石 —— 从实验室建设初期的硬件投入,到跨学科合作平台搭建,再到科研经费的持续保障,为团队营造了从猜想验证到成果落地的良好科研生态。这种良好的科研生态既助力了李超教授团队的发展,实现从 “跟跑” 到 “领跑” 的跨越,也推动了学校地质学科向世界一流水平的迈进。

正如那些被解锁的远古氧分子信号,李超教授团队与学校携手,正为人类理解地球演化、为国家科技发展,不断书写着跨越时空的 “中国答案”。

文:曾灵、何雨琪、李晨升、王佳宁、姜蕊